半月谈 | 我国注册志愿者已达2.36亿人 志愿服务有了首个中央文件

时间:2024-05-21 11:27:50 来源:新华社

半月谈记者 赵一鸿

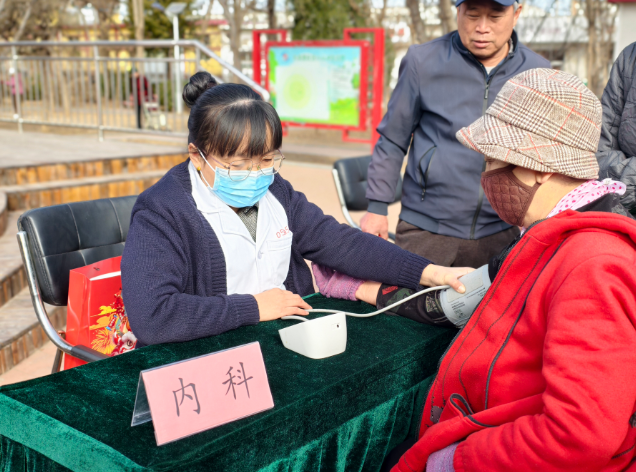

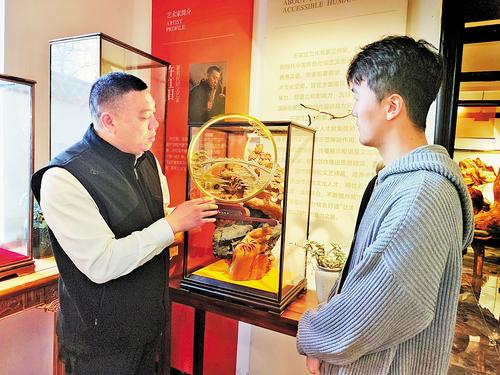

“赠人玫瑰,手有余香。”人们常这样形容志愿服务。“奉献、友爱、互助、进步”——在当今中国,从事志愿服务日渐成为许多人的精神追求和生活方式。无论在运动会场、在社区街道、在应急救援现场、在新时代文明实践工作站,还是在青春洋溢的校园,都能看到志愿者的身影。志愿服务成为一项民众参与度越来越高、社会关注度越来越高的事业。

前不久,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于健全新时代志愿服务体系的意见》(以下简称《意见》)。这份《意见》出台对提升我国志愿服务有何重要意义,又对新时代志愿服务提出了怎样的新要求,给予了哪些新保障?

志愿者给小朋友讲述世界地球日知识 徐昱 摄

新时代呼唤新指引

当代中国最早的志愿服务行动莫过于“学雷锋”。在毛主席的号召下,全国“学雷锋”热潮为志愿服务事业在我国的发展打下了基础。

上世纪80年代末,位于我国改革开放最前沿的城市,如广州、深圳等,为帮助外来移民更好融入,产生了一批从事志愿服务的“义工组织”,打开了我国志愿服务的新局面。

再后来,在基层群众的参与创造和政府部门大力推广下,志愿服务事业在全国范围广泛铺开。各地志愿组织蓬勃发展,种类多样、功能各异,服务也更丰富。

进入新世纪,志愿服务活动向规范化、法治化发展。党的十八大以来,党中央对此高度重视。党的十九大和十九届四中、五中全会强调推进志愿服务制度化,健全志愿服务体系。党的二十大强调完善志愿服务制度和工作体系。到2022年,中央宣传部、中央精神文明建设办公室组织起草了《关于健全新时代志愿服务体系的意见》。2023年,党中央组建中央社会工作部,划入全国志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查等职责。前不久印发的这份《意见》,正是中央社会工作部在此前《意见》稿的基础上进一步修改完善的。

这是系统部署健全新时代志愿服务体系的第一份中央文件。它的出台,意味着新时代新征程对志愿服务事业提出了新的更高要求,也意味着志愿服务迈入新时代。

主要内容与基本原则

《意见》紧扣新时代新征程对志愿服务的新要求展开。从发动群众广泛参与,提升志愿服务质效,到壮大志愿者队伍力量,完善服务阵地;从厚植志愿文化基础、营造文化氛围,到注重权益保障、强化激励褒奖、提供法治支撑;从讲好中国故事,传播中华文化,到加强组织领导,强化党建引领。《意见》主要内容从9个部分围绕新时代志愿服务给出了工作思路和方法路径,可谓全面系统的部署。

当前,志愿服务活动轰轰烈烈,各地对相关工作也提出一些要求,但尚缺乏中央层面的统一的明确的原则规范。原则不明确,工作就容易在发展中偏离要求和方向。对此,《意见》有针对性地对健全新时代志愿服务体系提出了六条基本原则,即“六个坚持”。

坚持党的领导。此条重要性不必赘言,政治方向把握不好,就不可能坚定不移走好中国特色志愿服务之路。

人民性是志愿服务的灵魂,坚持人民至上摆在第二位。要求志愿服务为了人民、依靠人民,为群众做好事、办实事、解难事、聚民心。

坚持价值引领。即要求志愿者在服务中践行社会主义核心价值观,传播正能量。

坚持系统观念。意味着不能把志愿服务工作孤立地、简单地看待,要围绕中心、服务大局。

坚持实践育人。志愿服务是一种社会实践,这种实践是要引导人们在服务他人、奉献社会、报效祖国中提升人生境界,成为担当民族复兴大任的时代新人。

坚持务实创新。就是要紧跟时代步伐,创新体制机制和方式方法,探索各具特色、富有活力的志愿服务路径模式,务求实效。

发挥更大作用

在实现中国式现代化的新征程上,志愿服务扮演着何种角色,承担着怎样的使命任务?《意见》给出答案:在强国建设、民族复兴伟业中发挥更大作用。

激励人们心怀大爱和梦想,焕发历史主动精神和创造伟力,从自己做起、从身边做起、从点滴做起,积极投身现代化建设实践,为美好生活奋斗实干——志愿服务承担着在推进中国式现代化中凝聚最广泛社会力量的任务。

秉持自愿、无偿、公益、利他的理念,在发挥政府职能和市场机制作用的同时,引导支持人们积极参与公益事业,服务民生——志愿服务要在促进全体人民共同富裕的过程中厚植美好生活基础。

为他人送温暖、为社会作贡献,从中坚定理想信念、涵养道德,用善举影响他人、带动社会——志愿服务要在提升社会文明程度中塑形铸魂。

立足基层,探索与社会治理有机嵌入的路径模式,动员广大群众加入志愿者队伍,自主管理自身事务,共治共享——志愿服务还承担着推动社会治理现代化的使命。

如何抓重点

不可否认,当前我国志愿服务领域还存在不少短板。《意见》的出台为下一步推动志愿服务事业高质量发展指出工作重点。

比如,当前志愿服务领域还缺乏相关立法研究,志愿者的权利义务如何界定,权益如何保障?志愿服务工作中涉及的法律纠纷如何解决?推进志愿服务法治建设势在必行。据悉,今年将推进志愿服务立法的基础性研究,争取尽早形成较为成熟的法律文本。

志愿服务涉及各领域各方面,综合性、系统性强。如何强化协同配合,健全协调机制,让志愿服务开展起来更加顺畅高效?下一步,将在党委统一领导下,形成党委社会工作部门牵头负责,各有关部门和群团组织履职尽责、联动高效的工作格局。

目前我国注册志愿者达2.36亿人,如何建好用好志愿者队伍是个大课题。对于志愿者的激励保障机制也必须完善。譬如,如何宣传好志愿者的典型事迹,增强其成就感和荣誉感,引导大家见贤思齐,营造支持志愿服务、投身志愿服务的良好氛围,下一步,都还待探路。

https://xhpfmapi.xinhuaxmt.com/vh512/share/12011001

首都公益网版权及免责声明:

1、凡本网来源注明“首都公益网”域名:www.sdgy.org.cn的所有新闻稿件和图片作品,版权均属于首都公益网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用新闻稿件和图片作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:首都公益网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。

2、凡本网注明 “来源:XXX(非首都公益网)”的新闻稿件和图片作品,系我方转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

3、如因新闻稿件和图片作品的内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在15个工作日内告知我方。

4、联系方式:首都公益网 电话:400-8059-268 电子邮件:450952431@qq.com

贵州水电九局多形式开展学雷锋志愿服务活动

贵州水电九局多形式开展学雷锋志愿服务活动 渝中区残联联合重庆仁品举办“爱耳月”系列公益活动

渝中区残联联合重庆仁品举办“爱耳月”系列公益活动 戏曲下乡 消防通行 轵城镇开展消防安全志愿服务活动

戏曲下乡 消防通行 轵城镇开展消防安全志愿服务活动 志愿服务暖人心 关爱老兵显真情

志愿服务暖人心 关爱老兵显真情 武汉金昌工会:新春佳节“送温暖”拉满职工幸福感

武汉金昌工会:新春佳节“送温暖”拉满职工幸福感